Siglo Mx

Mostrando 217–240 de 1409 resultadosOrdenado por los últimos

América Latina: La identidad y la máscara

Rosalba Campralingüística y teoría literaria

¿En qué medida la realidad latinoamericana se refleja en la literatura? O, si invertimos los términos, ¿en qué medida la propia literatura puede crear la realidad de América Latina? Este libro es un intento, más que de responder a esta pregunta, de definir el cómo y el porqué. No se trata aquí de una historia global de la literatura latinoamericana ni de un panorama exhaustivo de autores y tendencias, ni tampoco de un balance de la producción literaria de cada uno de los países. Si se pretende individualizar los mecanismos por los que América Latina busca y se construye a si misma en la literatura; trazar una guía que ayude a orientarse en este espacio literario donde se conjugan las selvas del Orinoco y la Biblioteca de Babel, donde se disgregan dictaduras centenarias, donde la realidad ha ampliado sus confines hasta englobar las mas extrañas maravillas y los mas inaceptables horrores.

Rosalba Campra nació en Córdoba (Argentina) y es profesora asociada de literatura hispanoamericana en la Universidad de Roma. Ha publicado : il modelo narrativo nei racconti di J. Cortázar (1978) y diversos ensayos sobre lo fantástico, sobre el uso del material histórico en los textos ficción, sobre la literatura gauchesca, sobre el teatro del Río de la Plata y sobre la narrativa contemporánea (Borges, García ´Márquez, Bioy Casares, Fuentes).

¿El fin de la razón?

Manuel Alejandro Guerrerosociología y política

Los cuatro ensayos de esta obra, escritos sin pretensión académica y de forma independiente entre sí, plantean una consideración común: los dos ideales que han dado forma a la modernidad —libertad e igualdad— por sí solos no han alcanzado para hacer realidad la promesa de la Ilustración: conformar una mejor sociedad en términos humanos. Más aún, sus excesos nos han conducido a un mundo donde la incertidumbre, el miedo y la ira dominan los imaginarios colectivos, sobre todo a partir de diversos procesos comunicativos que explotan la parte emocional y dificultan el intercambio racional.

Por ello, hoy día, apelar exclusivamente a la racionalidad humana con base en datos, argumentos y razones, no parece tener mucho efecto en cambiar las actitudes ni, menos aún, la conducta de los seres humanos.

La propuesta es volver a mirar la libertad y la igualdad a través del lente de la fraternidad (ese tercer valor olvidado de la modernidad) como vías para rescatar la promesa ilustrada de concebir una sociedad más humana, aprovechando la comunicación y la tecnología. Así, el desafío actual es fomentar procesos comunicativos que, aunque anclados en la emoción, impliquen también a la razón, no su rechazo. Es decir, establecer la posibilidad de imaginar nuevos caminos del corazón al cerebro, que nos conecten con el otro; reconocer que, quizá contrariamente a lo que se ha supuesto, el ser humano no es un ser racional que siente, sino un ser emocional que razona.

La re-flexión de los conceptos de Freud en la obra de Lacan

Daniel Gerberpsicología y psicoanálisis

Una pregunta cuya respuesta es la definición misma del cero:¿cuál es el concepto de Freud que puede ser pensado hoy en día sin hacer referencia a la conmoción que ese mismo concepto sufrió al pasar por la boca y por la pluma de Lacan?

Una pregunta equivalente: ¿quién puede pensar un concepto lacaniano (freudiano) sin que se conmuevan los puntos de apoyo de su existencia, sin ser cuestionado en sí mismo y en todas sus certidumbres?

Y otra más. ¿cuál es la disciplina relacionada con la cultura y quién su practicante que pueda quedar al margen del replanteo de la cuestión del sujeto sintetizada en las cinco letras de cada uno de los dos apellidos?

La pulsión y la muerte, la represión y el inconsciente, los complejos de Edipo y de castración, la neurosis la perversión, la sexualidad y el amor, la transferencia y el fantasma, el cuerpo y el lenguaje, la forclusión y el Nombre-del-Padre, son los conceptos del psicoanálisis que fueron abordados en el Tercer Coloquio de la Fundación. Reflexiones sobre una re-flexión de conceptos que se inscriben entre las primeras aportaciones brotadas en nuestro suelo con el propósito de cumplir una tarea esencial en la investigación analítica: la de mapear el territorio que se debe explorar una vez extinguida la vida de Lacan.

Néstor Braunstein es coautor y responsable de la edición de los siguientes volúmenes editados por Siglo XXI: Psicología: ideología y ciencia, Psiquiatría, teoría del sujeto y psicoanálisis (hacia Lacan), A medio siglo de "El malestar en la cultura" de Sigmund Freud y El lenguaje y el inconsciente freudiano.

Planeación metropolitana

Ignacio Kuntz Bolañosbiblioteca básica de las metrópolis

Hoy en día, hablar de planeación incentiva una discusión sobre su pertinencia y alcances; para algunos, recrea épocas de fuerte rigidez e intervención estatal, mientras que, para otros, es la posibilidad de afrontar los problemas públicos con mayor racionalidad ¿Vale la pena la planeación en momentos de cambios vertiginosos, incertidumbre y problemas complejos, donde no es posible contar con toda la información para conducir de forma racional la toma de decisiones? La complejidad que caracteriza a las metrópolis nos alerta de la necesidad de recobrar y reformular su conducción y desarrollo. Para ello, es preciso analizar los procesos de planeación con marcos innovadores, en diálogo y cooperación con diversos actores sociales.

Las llaves de Urgell

Carlos Montemayorescuchar con los ojos

Las palabras con las que se ha construido este libro son de tal naturaleza que fluyen con una lentitud extrema. En la música, los silencios poseen el mismo valor que las notas a las que acompañan. Otro tanto sucede en Las llaves de Urgell: los suaves intervalos de las palabras que lo componen lo acercan a la música, acaso al silencio. Los textos de Las llaves de Urgell no son narraciones en el sentido clásico del término; por lo mismo, no asumen el carácter de relatos lineales: son imágenes fijas, detenidas, sin tiempo. En todos ellos tiene una importancia decisiva el silencio.

Se trata del silencio que envuelve a los pequeños pueblos mineros, el silencio de las sierras altas, el sonido apenas audible del viento en las ramas de los encinos.

Las llaves de Urgell fue el libro de Carlos Montemayor. Ya mostraba al escritor exigente en que habría de convertirse.

Siglo XXI lo reproduce ahora, en forma facsimilar, como un mínimo homenaje a su memoria.

Poderes de la perversión

Julia Kristevalingüística y teoría literaria

Esta obra, Julia Kristeva aborda con erudición algunos conceptos fundamentales para la comprensión de diversas teorías filosóficas, psicoanalíticas e incluso literarias que han animado el campo de la producción intelectual (sobre todo francesa) durante la segunda mitad del siglo XX. Para ello, se concentra en nociones como las de "abyección", "sujeto" y "objeto", "horror", "goce", "represión", entre muchas otras y su amplio recorrido intelectual le permite, además de apelar autores canónicos del psicoanálisis clínico, mostrar de qué manera algunas obras literarias podrían ayudar a complejizar y pensar de otra forma todos estos asuntos. Entre los autores que Kristeva lee y refiere con fruición se encuentran Louis-Ferdinand Céline, Antonin Artaud, Marcel Proust, Jorge Luis Borges, James Joyce y Fiódor Dostoievski, entre muchos otros.

Extraño estado aquel en que nos sumerge la lectura de Céline. Su verdadero milagro es el efecto de la lectura -fascinante, misterioso, íntimamente nocturno y liberador de una risa sin concesiones, pero sin embargo cómplice, más allá de los contenidos de las novelas, del estilo de la escritura, de la biografía del autor o de sus posiciones políticas insostenibles (fascistas y antisemitas). ¿Cómo, dónde, por qué este universo celiniano nos interpela tan vigorosamente casi veinte años después de su muerte, cerca de medio siglo después de la publicación del Viaje al fin de la noche? Julia Kristeva

Perspectivas contemporáneas sobre la cognición

Juan C. Gonzálezfilosofía

Este libro presenta un panorama de atractivo filosófico y científico sobre nuestra capacidad de conocer, esto es, sobre la cognición. La obra nació del interés que trece investigadores de diversos países (varios de ellos de renombre internacional) han encontrado en tres temas clásicos de filosofía y ciencias cognitivas: la categorización, la percepción y la conceptualización. Estos temas deben ser vistos como tres cuerdas que, por su relevancia mutua, forman una trenza teórica y empíricamente coherente. Aunque la mayoría de estos expertos son filósofos, también encontramos psicólogos y neurocientíficos contribuyendo a la obra, la cual nos ofrece un amplio abanico de perspectivas contemporáneas sobre los temas mencionados y sobre la cognición en general.

Aunque los artículos son técnicos en un sentido amplio, el lector no-especialista suficientemente motivado encontrará en ellos beneficios de diversa índole, entre los cuales está una bibliografía específica para ahondar o mejor entender el contenido del artículo en cuestión. Se ofrece además un artículo inicial que presenta los tres temas generales de la obra, así como una sinopsis específica sobre los demás artículos. Los horizontes disciplinares desde los que se abordan los temas mencionados incluyen la ontología formal, la epistemología naturalizada, la filosofía de la mente, de la percepción y de las matemáticas, la metafísica, la psicología cognitiva, la neuropsicología y la neurofisiología.

Todos los artículos que aquí aparecen son inéditos, ya sea porque no han sido publicados en castellano o porque no han sido publicados previamente (aun en su lengua de origen). Además, no están críticamente ligados entre sí, por lo que no tienen que ser leídos en orden secuencial. Aunque cada artículo pertenece a una de las tres secciones temáticas que conforman este libro, tampoco se impone un orden en la lectura de las secciones. Siendo el objetivo final de esta obra el presentar un panorama contemporáneo sobre la cognición, el lector decide el itinerario de acercamiento.

Finalmente —y en términos más generales— esta obra pretende ayudar a esclarecer la relación que la filosofía guarda con las ciencias cognitivas (y con las ciencias empíricas en general) y a impulsar, en el mundo hispanoparlante, un urgente diálogo e interacción entre las distintas disciplinas que componen estas últimas.

Música y sociedad

Elie Siegmeisterartes

Es importante señalar que Música y sociedad fue escrito en esa encrucijada de caminos, en esa época de definiciones políticas a ultranza, de -como dice el propio Siegmeister- "decadencia de las viejas 'formas ampulosas' y desaparición de nuestros grandes maestros burgueses, sin nadie a la vista para remplazarlos". ¿Hemos llegado al fin? ¿Qué nuevo camino se avizora para la música? Estamos en 1938, en las puertas de la segunda guerra mundial y con la guerra civil española prácticamente definida en favor de las fuerzas fascistas. Siguiendo su propio desarrollo, compartido por muchos de los grandes maestros que habrán de ser, Elie Siegmeister busca en las raíces de su pueblo esa nueva música que habrá de marcar la tónica del siglo XX. Así el jazz, los spirituals, los cantos de trabajo, tanto de las fábricas como del campo, lo impulsan hacia un camino determinado: aquel que habrá de conducir a la música social. Siegmeister está acompañado en ese esfuerzo por músicos tan dispares como Davidenko, Eisler, Shostakovich, Blitzstein, Copland, Riegger, Revueltas, Prokofiev... Aquí empieza el desarrollo de un arte musical colectivo del pueblo, "como una fuerza civilizadora, entre todos los pueblos de la Tierra".

Historia de la hermenéutica

Maurizio Ferrarislingüística y teoría literaria

La hermenéutica nace en Grecia como arte de los poetas y de los oráculos que transportan (sin comprenderlos del todo) los mensajes de los dioses, y se extiende pronto a la interpretación de los textos literarios que tienen un valor canónico para la comunidad (Homero, Hesíodo). Entre tanto, la transmisión de los mensajes divinos se volvió, en el hebraísmo helenizado y en el cristianismo, exégesis bíblica: y como tal florecerá en la patrística y en la escolástica. El humanismo, por su parte, con el perfeccionamiento de la filología y de la historia, pone honrosamente el problema de la hermenéutica literaria y el del papel trascendental del lenguaje en el cuadro de la formación retórico-práctica de la humanidad; es un hilo conductor que, desde el primer humanismo italiano, nos conduce, a través de Vico, hasta el nacimiento y el desarrollo de las ciencias románticas del espíritu (desde Herder y Humboldt hasta Schleiermacher y Dilthey). En esta tradición confluye la aportación de la Reforma protestante que, con Lutero y Flacio Ilírico, revocó la interpretación de la Escritura por parte de la autoridad, o sea, de la jerarquía eclesiástica católico-romana, para remitirla al fuero interno de cada uno de los creyentes. Heidegger piensa también en la tradición luterana y en las ciencias románticas del espíritu cuando, con El ser y el tiempo (1927), la hermenéutica asume explícitamente una función filosófica. El resto es historia reciente que por un lado desarrolla la herencia de Heidegger (Gadamer, Derrida) y, por otro, extiende la hermenéutica hacia la epistemología (Ricœur, Apel, Rorty) y hacia la crítica de la ideología (Habermas). El presente volumen se propone exponer el desarrollo histórico de la hermenéutica, releyendo la historia antigua a la luz de los resultados actuales, y dando gran espacio a los aparatos bibliográficos y documentales útiles para ulteriores profundizaciones. Maurizio Ferraris (Turín, 1956) es profesor de estética en la Universidad de Trieste.

El eurocentrismo

Samir Aminsociología y política

El eurocentrismo es un culturalismo en el sentido de que supone la existencia de invariantes culturales que dan forma a los trayectos históricos de los diferentes pueblos, irreductibles entre sí. Es entonces antiuniversalista porque no se interesa en descubrir eventuales leyes generales de la evolución humana. Pero se presenta como un universalismo en el sentido de que propone a todos la imitación del modelo occidental como única solución a los desafíos de nuestro tiempo. El eurocentrismo no es la suma de prejuicios, equivocaciones e ignorancias de los occidentales con respecto a los demás. Después de todo, éstos no son más graves que los prejuicios inversos de los pueblos no europeos para con los occidentales. No es pues un etnocentrismo banal, testimonio sólo de los limitados horizontes que ningún pueblo del planeta ha superado todavía. Tampoco es una teoría social, que, por su coherencia global y su aspiración totalizadora, pretenda dar la clave de la interpretación del conjunto de problemas que la teoría social se propone dilucidar. El eurocentrismo es un fenómeno específicamente moderno cuyas raíces no van más allá del Renacimiento y que se ha difundido en el siglo XIX. En ese sentido constituye una dimensión de la cultura y de la ideología del mundo capitalista moderno, y -para Samir Amin- no es más que una deformación, pero sistemática e importante, que la mayoría de las ideologías y teorías sociales dominantes padecen. De Samir Amin hemos publicado ¿Cómo funciona el capitalismo? El intercambio desigual y la ley del valor. La acumulación a escala mundial. Crítica de la teoría del subdesarrollo. Dinámica de la crisis global e Imperialismo y comercio internacional: el intercambio desigual (estos dos últimos en colaboración con otros autores).

Gestión para resultados Vol. 17

Allen Schickbiblioteca básica de administración pública

La Gestión para resultados es un enfoque que comenzó a promoverse a inicios de este siglo para modernizar las administraciones públicas alrededor del mundo. Hoy tiene una importante vigencia político-administrativa para cualquier gobierno. La Gestión para Resultados ofrece elementos técnicos para demostrar que se han logrado los resultados comprometidos por un gobierno, y permite compararlos con los logrados por otros gobiernos. Este libro reúne artículos que, en su conjunto, permiten al lector conocer la evolución y características del enfoque de Gestión para Resultados, su estado actual y sus desafíos a futuro.

Jesuitas y franciscanos (Pasta dura)

Gilberto López Castillolos once ríos

En esta selección de ocho ensayos, los autores proponen volver la mirada a jesuitas y franciscanos como problema historiográfico.

Lejos de la perspectiva apologética y eurocéntrica de los estudios centrados en el papel protagónico del misionero, los estudios aquí reunidos vuelven sobre los miembros de estas órdenes religiosas para plantear distintas posibilidades de investigación. Desde las consideraciones institucionales sobre el quehacer de los religiosos hasta los desencuentros interpersonales donde asoman identidades en conflicto, los trabajos aquí reunidos invitan a repensar los arquetipos que se han construido acerca de jesuitas y franciscanos en la Nueva España para buscar formas de reinterpretarlos en tanto sujetos históricos.

Conciencia

Eugenio Frixionecuadernos del seminario de problemas científicos y filosóficos de la unam

¿Qué es la conciencia? “Acto psíquico por el que un sujeto se percibe a sí mismo en el mundo” -responde el diccionario. Una consecuencia de la percepción subjetiva enmarcada en un contexto histórico y cultural -explica la psicología. Una facultad emergente de la convergencia de mecanismos nerviosos en el cerebro -especifica la neurobiología. Pero a lo que deben añadirse también, en todo caso, las capacidades computacionales de las moléculas mismas- exige la neuroquímica. Una propiedad general no computable de la materia viviente, con fundamento en procesos de mecánica cuántica más que en los términos bioeléctricos, bioquímicos y computacionales de la fisiología clásica -sugiere la física. La pregunta estará mal formulada mientras ignore la encadenada topología triple del “sujeto” -advierte el psicoanálisis.

Situado en una encrucijada de disciplinas, el enigma inmemorial de la conciencia -que es también el de la relación de la mente con el cuerpo- continúa hoy siendo materia de conjeturas y controversia. Este volumen confronta algunas de las principales perspectivas actuales sobre este asunto fundamental, a partir de su discusión por colegas de diferentes especialidades académicas en el Seminario de Problemas Científicos y Filosóficos de la UNAM. Dado que las ponencias fueron redactadas para un foro interdisciplinario, resultarán sin duda accesibles para el lector no especializado.

Relación acerca de las antigüedades de los indios

José Juan Arromamérica nuestra

La Relación acerca de las antigüedades de los indios, del fraile jerónimo Ramón Pané, marca un hito en la historia cultural de América. Compuesta en la isla Española en los primeros días de la conquista, es la única fuente directa que nos queda sobre los mitos y ceremonias de los primitivos moradores de la Antillas. Y como fray Ramón fue también el primer misionero en aprender la lengua e indagar las creencias de un pueblo indígena, su Relación constituye la piedra angular de los estudios etnológicos en este hemisferio. José Juan Arrom, nacido en Holguín, Cuba, en 1910, es profesor de español y de literatura latinoamericana y miembro correspondiente de la Academia de Artes y Letras de Cuba, de la Academia Cubana de la Lengua y de la Real Academia de Córdoba.

Cómo era ser pequeño

Luis María Pescettieducación

Por increíble que parezca, los adultos solemos olvidarnos de cómo fue ser niños. Una experiencia de al menos doce o trece años debería ser imborrable, pero muchos terminamos hablando de ellos como exiliados de nuestra propia infancia. Este libro entrañable viene a corregir un equívoco extendido que se origina en ese olvido: la idea de que los niños deben ser tratados como personas en diminutivo, como seres irracionales cuyos "caprichos" hay que reconducir a la supuesta sensatez adulta. Nace de innumerables preguntas que Luis Pescetti ha escuchado en su larga trayectoria alrededor de los niños como exitosísimo músico y autor: "¿cómo hacés para que los chicos se rían?", "¿cómo lográs que te presten atención? ".

Pues, dicen estas páginas, hay que ponerse en el lugar de ellos, tratar de mirar la vida con sus ojos recién llegados, imaginar qué pasa por la cabeza de alguien que no se siente pequeño ni incapaz, y que se esfuerza cada día por conquistar un pedacito más de mundo. ¿Y si pensamos a los chicos como inmigrantes en el tiempo, llegados a un presente en el que los adultos somos ciudadanos plenos? ¿Cambiaría el modo en que reaccionamos frente a sus desafíos, sus desilusiones y sus preguntas, o la manera en que tratamos de enseñarles algo?

En este libro, que ofrecemos para padres y madres, docentes y profesionales que trabajan con niños, Pescetti vuelve a escenas de su propia infancia y de sus años de vida y trabajo en América Latina, y propone recuperar la idea de "ser pequeño" como una experiencia que se repite una y otra vez en la vida adulta, cuando estamos frente a un cambio de escala que nos obliga a recalcular nuestras posibilidades. "Ni un niño es un compacto de recursos infantiles, ni un adulto ha eliminado todo vestigio de sus deseos y respuestas de la infancia", señala el autor, que ha escrito un libro que intenta devolver humanidad a la tarea más desafiante que un adulto puede enfrentar: acompañar a un niño en esos años en que la mirada de los otros nos define para siempre.

El estado en la sociedad capitalista

Ralph Milibandsociología y política

La sociedad capitalista ha vivido, en el pasado, bajo la sombra de una radical alternativa para sus propios principios y valores: el socialismo. Pero tanto el comunismo extremo, desacreditado desde el stalinismo, como el socialismo moderado se han visto enfrentados a "un pragmático consenso" centrado en las ideas del pluralismo y de la economía mixta. Pero Ralph Miliband -para quien socialismo quiere decir socialismo y no el pulimento de las asperezas del capitalismo ni una guía del desarrollo- cree firmemente que la adopción de esta radical alternativa es la materia clave para todo progreso real. Su argumentación está basada en una completa documentación sociológica y en el análisis, más que en abstracciones, y es un intento para explicar cómo la sociedad se las arregla para evadir el socialismo y cómo sus pretensiones parecen menos insistentes y persuasivas para muchos. R. Miliband es catedrático en ciencias sociales en la London School of Economics. Autor de Parliamentary Socialism y coeditor de Socialist Register.

Las reglas del desorden

Angela Gigliaarquitectura y urbanismo

Hay quienes piensan que en una metrópoli como la Ciudad de México ya no es posible encontrar un principio de unidad, un orden urbano. Es tal la variedad de experiencias y de espacios urbanos que ni en los imaginarios ni en las prácticas cotidianas, la ciudad constituye un todo que pudiera proporcionar referentes comunes al conjunto de los citadinos. Resulta entonces plausible como hipótesis de trabajo, admitir la extrema fragmentación de la experiencia y las prácticas urbanas en las grandes metrópolis. ¿Pero significa esto que no existe ni es posible construir claves interpretativas del espacio urbano-metropolitano? Los autores de este libro consideran que no sólo es posible, sino que es imperativo para entender la complejidad de las metrópolis contemporáneas. Para construir estas claves el punto de observación y de anclaje en este libro es el estudio de una metrópoli en particular: la Ciudad de México, la cual comparte muchos de los rasgos que pueden atribuirse a las “megaciudades”, pero al mismo tiempo presenta rasgos propios, algunos de ellos en común con otras metrópolis latinoamericanas. En suma, de lo que se trata en este libro es de revelar el orden escondido detrás del desorden, o mejor dicho, de desentrañar las reglas del desorden.

Desplazamientos de la imagen

Elsie Mc Phail Fangerdiseño y comunicación

Elsie Mc Phail Fanger es profesora e investigadora en el Departamento de Educación y Comunicación y en la maestría en Estudios de la Mujer de la UAM Xochimilco; es maestra en comunicación por la Universidad de Cornell (Ithaca, Nueva York), maestra en historia del arte por la UNAM (Instituto de Investigaciones Estéticas) y doctora en Ciencia Política por la UNAM (Facultad de Ciencias Políticas y Sociales). Es investigadora nacional, nivel II

Libros recientes: Voy atropellando tiempos, tiempo libre y género, Juan Soriano y Lupe Marín: retrato y/o autorretrato; Comunicación y educación, enfoques desde la alternatividad (coord.).

Artículos recientes: "Expresiones de género en artistas visuales: Argentina, Brasil y Colombia"; "Imágenes y medios de comunicación: el caso Rotofoto"; "El monumento de Álvaro Obregón: arte y política" (coautoría); "Mujeres (ad)miradas y mujeres que miran"; "Artistas visuales, género y medios de comunicación social"; "Publicidad, hábitos y motivaciones"; "Huellas de violencia en cuerpos y cavidades"; "Imágenes en arte y publicidad"; "El periódico de tinta y papel, ¿una especie en peligro de extinción?"; "Periodismo de investigación: el caso Walmart de México".

La modernización de la agricultura mexicana, 1940-1970

Cynthia Hewitt de Alcántaraeconomía y demografía

El cuadro que se desprende de esta mirada retrospectiva a la modernización del agro en México después de la guerra es de desperdicio: desperdicio de los recursos naturales, en especial de las reservas hídricas del subsuelo, por agricultores imbuidos de una "mentalidad minera"; desperdicio de insumos agrícolas manufacturados (y de las divisas extranjeras necesarias para adquirir muchos de sus componentes) en el proceso de modernizar la agricultura en los distritos de riego, sin el tipo de planeación requerida para utilizar con eficiencia esos insumos; desperdicio de las utilidades generadas por el rápido cambio tecnológico, que fueron a parar a consumo ostentoso e inversiones especulativas en lugar de aplicarse a la creación de nuevas fuentes de empresas productivas; y, por encima de todo, desperdicio de la experiencia acumulada por los trabajadores sin tierra cuya presencia en los campos mecanizados era menos importante cada año que pasaba, por los ejidatarios y colonos cuyo control sobre su propia tierra se les escapó de las manos en el curso de la tecnificación agrícola, y por la mayoría de los agricultores de temporal del campo, que fueron abandonados durante tres décadas para que sobrevivieran como pudieran. Esta estrategia sirvió sin duda, a plazo breve, para la finalidad inmediata que se proponía: la producción y productividad de granos y fibras aumentaba gracias a "la revolución verde" lo suficiente para alimentar, por un tiempo, a la creciente población urbana de una nación en proceso de industrialización; y grandes cantidades de productos agrícolas se pusieron de este modo directamente a disposición de la industria, así como de la exportación. Sin embargo, dado el tipo de crecimiento industrial con el que estaba asociada, la modernización agrícola del México de la posguerra resultó extraordinariamente costosa.

Fascismo y dictadura

Nicos Poulantzassociología y política

Nicos Poulantzas entiende el Estado fascista como una forma específica del Estado de excepción, que en ningún caso debe confundirse con las otras expresiones o formas del Estado capitalista. Este Estado, el fascista, constituye una forma crítica de Estado y de régimen y corresponde a una crisis política. Pero es propio de toda crisis revelar rasgos que no le son exclusivos; el examen del fascismo precisamente como fenómeno crítico y específico, permite profundizar en el estudio de ciertos aspectos del Estado capitalista en su esencia misma. Así, en cuanto a toda una serie de otros problemas, el de la pequeña burguesía en especial, cuyo funcionamiento dentro del marco del fascismo es particularmente revelador. Pero no se trata aquí de un estudio historiográfico de los diferentes fascismos, sino de un estudio de teoría política que, como tal, no puede hacerse sin una profunda investigación histórica. El autor ha despejado rasgos esenciales del fascismo como fenómeno político, por lo cual no considera o expone los "acontecimientos" históricos y los detalles concretos sino en la medida en que le permiten ilustrar oportunamente el objeto de su investigación, realizada dentro de la estructura científica del materialismo histórico. De Nicos Poulantzas hemos publicado también Hegemonía y dominación en el Estado moderno, Las clases sociales en el capitalismo actual, Estado, poder y socialismo y Poder político y clases sociales en el Estado capitalista.

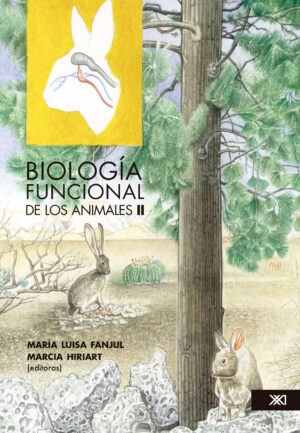

Biología funcional de los animales

Marcia Hiriart Urdaniviaciencia y técnica

En este segundo tomo de la segunda edición de Biología funcional de los animales profesores e investigadores especialistas en diferentes aspectos de la neurobiología hacen un recorrido a través de algunos de los interesantes y complejos conceptos de la fisiología comparada de forma didáctica y accesible, poniéndolos a nuestro alcance. Así, este segundo volumen complementa los temas de fisiología ambiental y metabólica contemplados en el primero.

Ambos volúmenes constituyen un texto de fisiología animal comparada, pero están diseñados de tal forma que se pueden utilizar de manera independiente. El libro no sólo está dirigido a alumnos y profesores de biología y fisiología en los niveles de licenciatura y posgrado, sino a todos los estudiosos y amantes de las ciencias de la vida que, cada vez más, forman parte de la cultura de nuestra modernidad.

Tanto los diferentes autores como las editoras esperamos que este libro contribuya al conocimiento de aspectos comparados de la fisiología y, en particular, de sus aspectos neurobiológicos; es decir, al estudio de los diferentes mecanismos y procesos que permiten a los animales no sólo interaccionar y adaptarse al ambiente, sino, de acuerdo con el desarrollo evolutivo de su sistema nervioso, también comprenderlo y modificarlo en el mejor sentido de la palabra.

Portada. Homeostasis en dos especies mexicanas expuestas a ambientes extremos y diferente altitud: el “zacatuche” o conejito de los volcanes (Romerolagus diazi) y la liebre cola negra (Lepus californicus). El recuadro muestra cómo en las orejas de estos mamíferos un sistema de contracorriente vascular en la base del cerebro permite enfriar o calentar la sangre, disipando o conservando la temperatura mediante cambios vasculares en la superficie nasal o auricular. Por este mecanismo los pequeños mamíferos pueden almacenar grandes cantidades de calor en el cuerpo manteniendo el cerebro a una temperatura constante.

Problemas de la representación y la representatividad

Alberto Vitalsociología y política

Este nuevo libro nace de una hipótesis central: las crisis, los malentendidos y gran parte de los problemas contemporáneos surgen de un déficit en la representación y en la representatividad, dos elementos inherentes a la naturaleza humana.

El autor juega con las distintas acepciones de ambos vocablos con el propósito de demostrar que éstas pueden adquirir distintos significados dependiendo del contexto en el que sean empleadas; ahora bien, dentro de esta obra será en el ámbito del poder donde alcanzarán mayor relevancia.

Desde el punto de vista de distintas disciplinas –como la pragmática y la filosofía–, Alberto Vital examina, por una parte, cómo la representación y la representatividad han sido aprovechadas en el ámbito político como forma estratégica en la construcción de discursos o en la manera en que ciertas figuras políticas buscan representarse. Por otro lado, también discute la insuficiencia del esquema clásico tripartita del poder político para lograr una representación y una representatividad adecuadas a las condiciones del siglo XXI, pues se requerirían, cuando menos, diez poderes que tomaran en cuenta áreas importantes e influyentes de la realidad.

La sola enunciación de diez poderes implica, sí, un quíntuple escándalo: jurídico, semántico, filosófico, politológico y sociológico. Aun así, en último término, si se demostrara que no somos capaces de expresar una representación completa del mundo, las representatividades políticas y sociales correrían tanto peligro como lo correría una representación completa del mundo si no lográramos darles representación verbal y representatividad a todas las fuerzas, las dinámicas y los poderes reales en este siglo XXI. ¿Está en riesgo la representabilidad misma como una capacidad definitoria de la especie humana?

La reforma política y los partidos en México

Octavio Rodríguez Araujosociología y política

La denominada reforma política de 1977 fue, pese a todos sus defectos, el inicio de un proceso de cambios importantes en la vida partidaria del país. Con ella, limitada en realidad al ámbito electoral, se amplió el abanico de partidos en México. La intención gubernamental fue -con independencia del discurso y bajo la presunción no explícita de que la crisis económica aumentaría el descontento social- la desviación de la lucha de clases hacia las urnas de votación. Se dieron facilidades para la existencia legal de antiguos y nuevos partidos pero, a la vez, se mantuvieron con mayor celo las formas antidemocráticas de control en las organizaciones de trabajadores urbanos y rurales. La antidemocracia en estas organizaciones ha persistido hasta la fecha como una necesidad de las empresas y del capital en conjunto, en su proyecto de modernización -proyecto defendido y asumido como propio por los gobiernos recientes. Los partidos políticos, por su lado, pusieron más énfasis en los asuntos electorales que, por ejemplo, en la organización de los trabajadores contra el nuevo modelo de acumulación o en la defensa de sus conquistas previas a los años de la crisis, como se hubiera esperado en el caso de la izquierda. Fue quizá por esta lógica electoralista que la izquierda, pese a sus esfuerzos por crecer mediante alianzas, fusiones y coaliciones, no pudo ganar influencia electoral. La derecha, en cambio, con la excepción del PRI, sí aumentó sus votos. Se elaboró otra ley, más flexible en varios sentidos que la anterior y que ampliaba el número de diputados en el Congreso de la Unión. Pero sólo a partir de una candidatura presidencial de oposición surgida de las mismas filas del PRI hubo una recomposición de partidos y grupos políticos para las elecciones de 1988. Por primera vez en su historia el PRI no pudo convencer de su victoria y, en consecuencia, la participación del gobierno en los órganos electorales pasó a ser cuestionada muy seriamente, y más todavía después de la evidencia de imposición en las elecciones de diputados locales en el estado de Michoacán, en julio de 1989. En el México de hoy las fuerzas progresistas buscan nuevas definiciones y alianzas. Muchas cosas están por precisarse, entre éstas la vía para los cambios que requiere el país y la orientación de éstos.

Introducción a la matemática de los juegos

Francisco Sánchez Sánchezeconomía y demografía

Un juego es cualquier situación de conflicto donde intervienen varios individuos -los jugadores-, cuyas acciones o conducta tienen cierta influencia sobre el resultado final. En este libro se analizan, como ya es tradicional, los juegos no cooperativos versus los juegos cooperativos. En un juego no cooperativo no se permite la alianza entre jugadores, cada jugador actúa en forma individual; en juegos cooperativos la característica más importante es la negociación: cada jugador busca formar coaliciones y convenios lo más favorables que sea posible. En estos juegos la teoría se dedica principalmente a estudiar cuáles serían las mejores bases para que los jugadores se sientan motivados a cooperar. El concepto teórico más importante en juegos no cooperativos es el de estrategia, mientras que en los juegos cooperativos es el de coalición. En el capítulo 1 se tratan los juegos en forma extensiva, se definen los conceptos de estrategias pura, mixta y de comportamiento y, a partir de ellos el concepto de punto de equilibrio. Se presentan dos resultados centrales: el Teorema de Zermelo y el de Kuhn. En el capítulo 2 se hace un análisis causa-efecto, a partir de los conjuntos de estrategias y de la función de pago, culminando con el Teorema Nash. El concepto y el teorema de existencia de la función de utilidad, lo mismo que el dilema del prisionero también se analizan en este capítulo. En el capítulo 3 se inicia el estudio de los juegos cooperativos. Se trabaja sobre los principales conceptos de solución desarrollados hasta la fecha: el núcleo, los conjuntos estables y el Valor de Shapley, analizando algunas de sus interrelaciones de interés. Entre los principales resultados se presenta el Teorema de Shapley y Bondareva. Como el trabajo de Shapley de 1953 ha motivado gran cantidad de desarrollos ulteriores, en el capítulo 4 se analizan los principales, con el fin de enmarcar algunas de las líneas de investigación en las que se trabaja actualmente. El autor ha sido investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y actualmente lo es en el Centro de Investigación en Matemáticas (ClMAT) de Guanajuato.